AWS 担当者コラム

AWS・チャレンジAWS

AWSの生成AIサービス Amazon Qをさわってみた!Part 2

こんにちは

AWS技術担当の小川です。

今回は「Amazon QとS3の連携」について紹介させていただきます。

Amazon Q はAWSのネイティブサービスはもちろん、豊富なサードパーティ製品ともデータ連携が可能です。今回S3をデータ連携先として選んだ理由は、Amazon Qとの連携作業が簡単、データ無制限で利用可能、データ利活用の起点になるという点です。

Amazon QとS3を連携すれば、チャットアプリケーションを通じてS3へ格納したデータに問い合わせができ、必要な情報を簡単に引き出すことができます!

従来はS3バケットに格納したデータを参照するために、S3バケット内のファイルをローカルにダウンロードしないと内容を確認することができませんでしたが、今回の連携でその作業を削減することができます。

ここからはAmazon QとS3の連携する際のポイントや流れをお伝えしますので、本ブログを参考にしていただき、社内の検証や実際の利用に役立てていただけますと幸いです!

Amazon QとS3のデータ連携

まずはAmazon QとS3のデータ連携の構成図になります。

今回利用するS3のバケットには当社が提供する「AWSインフラ構築スターターパック」の紹介資料を格納しています。

AWSインフラ構築スターターパック

それでは概要を紹介したところで、データ連携の事前準備を行います。

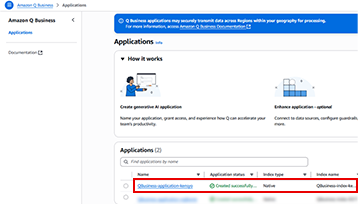

まずはAmazon Q Businessで作成済みのアプリケーションを押下します。

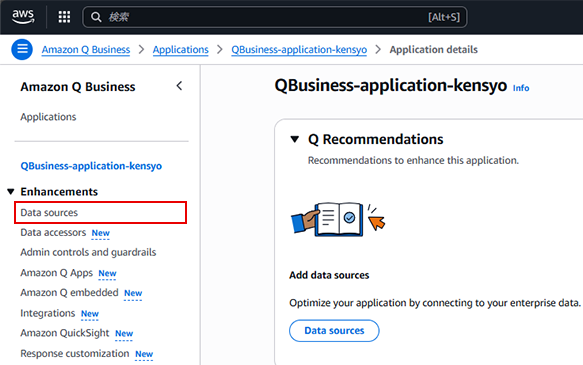

アプリケーション詳細画面に遷移後、左のダッシュボードにある「Data Sources」を押下します。

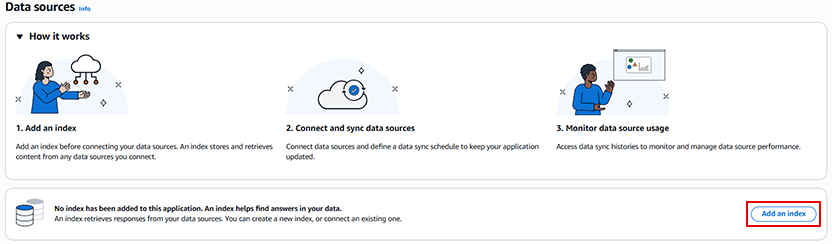

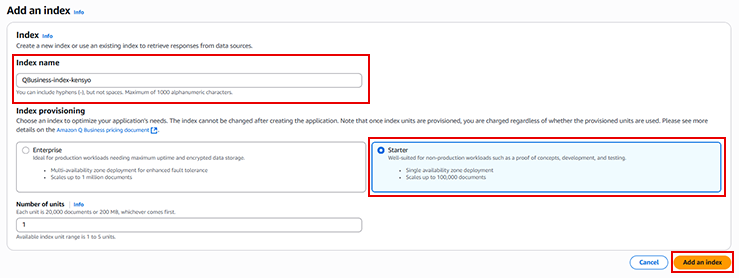

データ連携の事前準備としてインデックスを作成する必要があります。

インデックスはAmazon Qの連携先データを整理し、すばやく検索できるようにする機能になります。

インデックスを作成するには、画面右側にある「Add an index」を押下します。

「Index name」にインデックス名を入力し、「Index provisioning」を設定します。

ここでは「Enterprise」と「Starter」を選択することができ、冗長性の仕組みや連携させるデータソース量の制限が異なります。検証やお試しで利用する場合は、「Starter」で問題ありません。以上の設定が完了したら「Add an Index」を押下します。

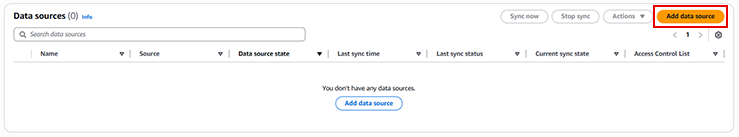

インデックスの作成ができるとデータソース画面で表示されます。

これでデータ連携前の準備が整いました!

次はS3との連携作業になります。

ここからは基本的なS3との連携について、重要なポイントを紹介させていただきます!

Amazon Q Businessのデータソース画面から「Add data source」を押下します。

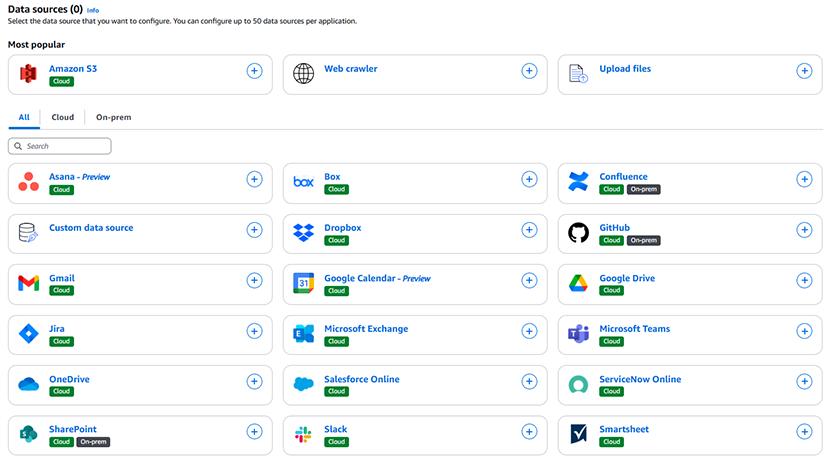

Amazon Q Businessアプリケーションと連携可能なサービス一覧表示されます。

※Microsoft、Google、その他サードパーティ製品との連携が可能

今回は連携先となるS3を押下します。

Amazon QとS3を連携する設定画面が表示されます。

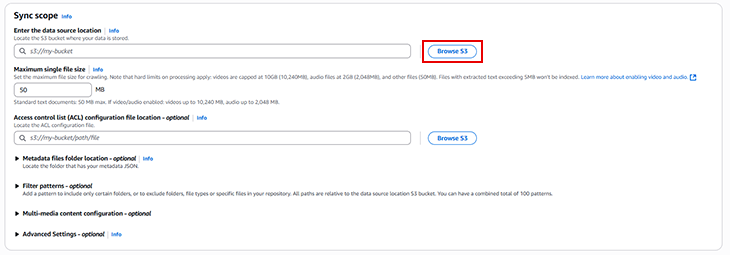

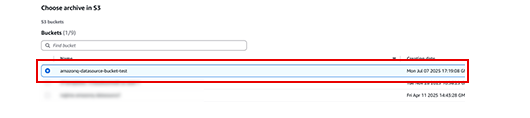

まずは重要な設定項目の一つ目である「Sync scope」にて、連携したいS3を選択します。

「Browse S3」から参照するS3バケットを確認することができます。

※参照するS3はAmazon Q Businessアプリケーションが展開されているリージョンと同一である必要があります。

次は「Sync mode」の項目です。

この項目では、Amazon QがAWSサービスやサードパーティ製品とのデータ同期方法を選択できます。同期方法には、すべてのデータを同期する「Full Sync」、前回の同期から変更されたデータのみを同期する「New, modified, or deleted content sync」の2つがあります。

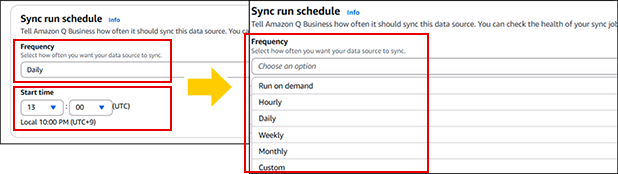

そして最後は「Sync run schedule」の項目です。

ここではAmazon Qとデータ連携先であるS3との同期スケジュールを設定できます。設定項目としては手動での同期と、定期的なスケジュール設定が可能です。

定期的なスケジュール設定は時間~月単位まで選択できます。

※時刻はUTC表記なのでご注意ください。

ここまでの流れでAmazon QとS3の連携が完了となります!

私も実際試してみましたが、Amazon Qのデータ連携の設定は、視覚的にも分かりやすく、簡単に設定することができると感じました!

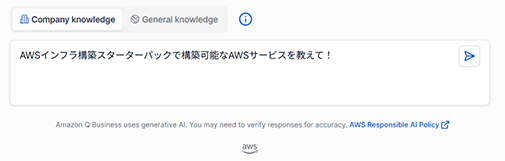

それではAmazon Q Businessチャットアプリケーションに質問してみたいと思います。

質問

AWSインフラ構築スターターパックで構築可能なAWSサービスを教えて!

回答

上記のような回答がありました。

回答を確認してみると、AWSサービスのカテゴリや用途別にそれぞれ構築可能なサービスを答えてくれています!

また、構築できるAWSサービスについては、資料に記載されているサービスから抜粋して記載してくれているので、特に間違いやハルシネーションは感じませんでした!

そして、回答の最後の部分には参照したソースを記載してくれています。

今回は1つのPDFファイルのみの保存ですが、実際に運用しているS3バケットには多くのファイルが格納されているので、回答結果の整合性を確認する際や、ファイルにアクセスして詳細を確認したい場合、ソースの表示はとても役に立ちます!

さいごに

Amazon Q BusinessとS3の連携についていかがでしたでしょうか。

Amazon QとS3を連携してみた印象としては、とにかく設定作業がとてもシンプルで利用しやすかったです!

また、運用管理の面ではスケジュール設定によるデータの自動同期機能があるので、S3バケット内のデータが追加、変更、削除された場合でも、定期的に同期状態を最新の状態にしてくれるのでとても便利です!

ただ一つ注意しないといけない点ですが、Amazon QとS3を同一リージョンに構築する必要があるので、東京、大阪リージョンのS3バケットをそのまま利用できない点があります。

現状の対処方法としては、Amazon QがサポートされているリージョンのS3にデータをコピーして連携する方法が考えられます。

今回はAmazon Qに関するブログではありますが、すでにAWSをご利用中の方は、S3に多くのデータを格納し、様々なユースケースで利用されていると思います。そこでS3をストレージとして利用するだけでなく、格納しているデータを利活用してみてはいかがでしょうか。

また、AWSを利用したことがない方も、まずはAmazon Qを試してみて、その他のAWSサービスも使ってみるなど、AWSを始めるきっかけになると嬉しいです!

最後までご覧いただきありがとうございました!

それでは次回もお楽しみに!

AWSの記事

- AWSセキュリティセットアップサービスの紹介とFTRの取得について

- AWSの生成AIサービス Amazon Qをさわってみた!Part 2

- AWSの生成AIサービス Amazon Qをさわってみた! Part1

- AWS認定プログラム(FTR)を取得しました!

- AWS上で簡易Webサイトを構築してみた!

- DISがAWS環境導入後の運用をサポートします!